Ashley toma su cachorro criollo y posa para la cámara detrás de la bandera de Honduras, su país natal. No llega a los 15 años, pero por su mente no pasa la idea de festejar la edad de las ilusiones; ella piensa en estudiar, en que sus padres tengan trabajo, en que no los asalten, en por fin ser feliz.

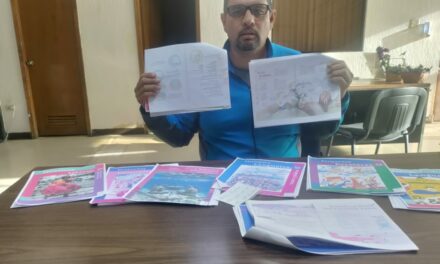

Ashley, a su llegada a Mexicali. Fotos; Marco Vinicio Blanco/PoderMX.

Junto con otros niños llegó la mañana de este martes a Mexicali, en el llamado Vía Crucis del Migrante, una caravana que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado 25 de marzo, Domingo de Ramos. Al bajar del autobús recibió una bolsa de dulces, agua, una torta y la bienvenida de voluntarios y personal médico que rápido verificó que estuviera en buen estado.

Mientras se refresca en una banca de madera colocada en la banqueta de la avenida Reforma, a unos metros de la línea fronteriza, bromeaba con un puñado de niños de su edad -algunos más chicos que ella- sobre el acoso de los medios comunicación, que desde su arribo no paraban de preguntarles cosas. Pero para ellos esto es un juego en comparación con lo que vivían allá, la tierra que piensan nunca más volverán a ver. “Allá no puede usted salir de su casa con un teléfono como el suyo porque rápido se los roban”, explica Carlos Antonio, mientra que abre el papel celofán que envuelve la torta fría que le dieron a su llegada.

– ¿Pero la escuela, no la van a extrañar?

– Allá los profesores nada más se la pasan en el teléfono.

Han hecho nuevos amigos en el largo camino desde su tierra hasta el suelo cachanilla, una comunidad formada por migrantes de distintas partes de México y del mundo. Acá es ya normal ver caminar por la ciudad a chinos, japoneses, coreanos, haitianos, estadounidenses, franceses, entre otros, sin contar a aquellos que nacieron en distintas entidades de la República Mexicana. Es normal escuchar acentos de Sinaloa, de Yucatán, de la Ciudad de México, de Veracruz y de la vecina Sonora.

El sueño de Ashley y de Carlos Antonio, como los otros 112 migrantes que llegaron en dos autobuses, es que Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, la tierra de Donald Trump, los acoja como refugiados y les permita iniciar una vida.

Una voluntaria toma los datos de los viajeros que toman un descanso en el Hotel del Migrante, en Mexicali.

No somos delincuentes

Ángel Rafael quiere avisarle a su esposa y a su pequeña hija que se quedaron en Honduras, que llegaron bien a Mexicali, gracias a Dios, y que no se detendrá hasta llegar a Estados Unidos. Con él viaja su pequeño hijo de 4 años, quien se inhibe ante el reportero. Extraña a su mamá y a su hermana que habrán de alcanzarlos si su empresa llega a buen término.

Un niño juega sobre su mamá que toma un descanso en el refugio acondicionado a unos metros de la línea fronteriza.

“Venimos de honduras y el camino ha sido muy pesado para nosotros…nuestro único interés es darle educación y un mejor futuro a nuestros hijos”, explica Ángel Rafael, un hombre de 35 años dispuesto a trabajar en lo que sea por salir adelante.

Allá de donde vienen, explica, “no hay trabajo, muchos problemas con la política, no hay salud para los niños”.

Miedo a lo que falta por recorrer no hay. Tampoco a Donald Trump, el presidente de la nación que esperan los reciba muy pronto. “También él es migrante, no creo que sea tan gacho con nosotros”, insiste.

Una peregrinación que inició hace 13 años

Tristan Call nació en Tennessee, Estados Unidos. No puede ocultar su acento de la costa este, pero tampoco el amor que tiene por los migrantes, sentimiento que ha ido creciendo desde el 2005, con su primera travesía de este tipo, cuando los viajeros que perseguían una esperanza desde el sur hacia el norte del continente, comenzaron a organizarse en grupos.

Lo que era un viaje inseguro, lleno de peligros, abusos y con la muerte acechando en todo momento, se ha convertido en un trayecto más seguro, con momentos de alegría, muestras de solidaridad y de amigos.

Tristan, integrante del Colectivo Sin Fronteras, acompaña a los viajeros desde su salida de Tapachula, Chiapas, desde donde arrancaron su Vía Crucis rumbo a la que hoy es para ellos la tierra prometida, la cual al menos hoy, ya lograron ver desde lejos.